|

| 인터넷 캡쳐 - 노동신문 57 |

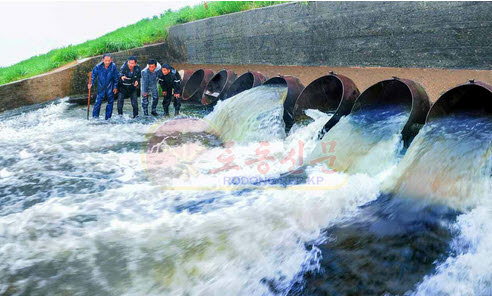

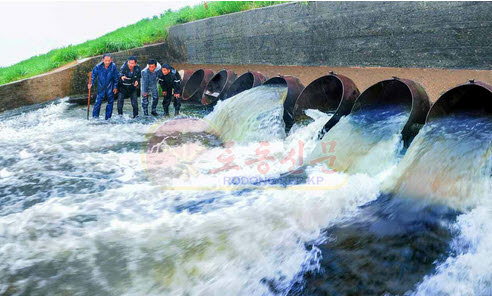

북한 노동신문은 최근 「재해성기후의 영향을 극복하고 기어이 다수확을 안아오자」라는 제목의 기사에서, 폭우와 홍수 위협에 맞서 농업부문 간부들이 “현장에 좌지를 정하고” 농경지 침수 방지 대책에 나서고 있다고 보도했다.

기사에는 저수지와 제방 보강, 배수 양수장 점검, 도랑 넓히기 등 일련의 조치들이 구체적으로 나열되었다. 그러나 이 글은 단순한 자연재해 극복 사례라기보다는, 북한 농업이 처한 구조적 문제를 감추고 체제 선전에 활용하는 전형적인 보도에 불과하다.

노동신문은 재해성 기후와 폭우를 식량 위기의 주범으로 강조한다. 그러나 북한의 농업난은 일시적 자연재해가 아니라 만성적 구조 문제에서 비롯된다. 열악한 관개시설, 낙후된 농기계, 화학비료 부족, 토양 황폐화는 이미 수십 년째 이어지고 있다.

그럼에도 당국은 문제의 근본 원인인 정책 실패와 국제적 고립은 외면한 채, 마치 ‘악천후만 없다면 풍년은 보장된다’는 허구를 반복한다.

기사에 따르면 각지 간부들이 저수지, 하천, 농경지 현장에 나가 “직접 밟아보며 확인”하고 있다고 한다. 그러나 이는 근본적인 농업 개선책이 아니라 정치적 충성경쟁의 연장선이다.

“좌지를 정하고” 현장을 떠나지 않는 간부들의 모습은 사실상 주민들에게 체제의 관심을 과시하기 위한 보여주기 동원에 가깝다. 현장 점검을 아무리 강조해도 낡은 배수펌프, 부실한 제방, 제재로 막힌 기자재 공급 문제는 풀리지 않는다.

북한은 농업 성과를 언제나 전쟁 용어로 치환한다. 이번 기사에서도 “올해 알곡고지 점령”이라는 표현을 사용했다. 농업은 주민의 생존을 위한 기본 산업임에도 불구하고, 체제 선전에서는 늘 ‘전투’와 ‘고지 점령’으로 포장된다. 이는 농민의 고통을 실질적으로 덜어주는 데 집중하기보다, 주민들에게 끊임없는 ‘투쟁 동원’을 강요하는 정치적 구호로 기능한다.

보도는 흙이 씻겨내릴 곳에 돌을 쌓고, 산기슭에 물받이 도랑을 만드는 식의 대책을 상세히 기술한다. 이는 과학적 기반의 종합적 농업정책이라기보다는 주민 노동력에 의존한 임시방편이다. 현대적인 농업기술이나 대규모 기반시설 투자가 아닌, 수작업과 자력갱생식 동원으로 문제를 해결하려는 전근대적 방식은 식량난 해결에 결코 근본적 해답이 될 수 없다.

노동신문 기사는 마치 김정은의 지도 아래 농업부문이 기후 재난에도 굴하지 않고 다수확을 이끌 것처럼 묘사한다. 그러나 실상은 체제의 무능과 국제 고립 속에서 만성적 식량난을 겪는 주민들에게 또 다른 동원 구호를 부과하는 선전일 뿐이다.

기후와 재해를 탓하는 구호성 기사가 반복되는 한, 북한 주민의 밥상에는 여전히 빈 쌀그릇이 놓일 수밖에 없다.

김·도·윤 <취재기자>