|

| 인터넷 캡쳐 - 조선신보 102 |

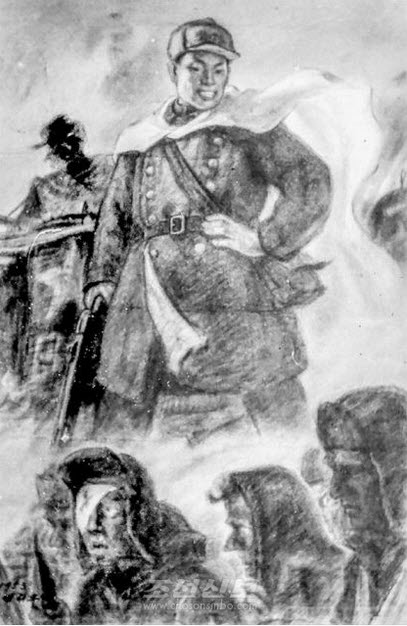

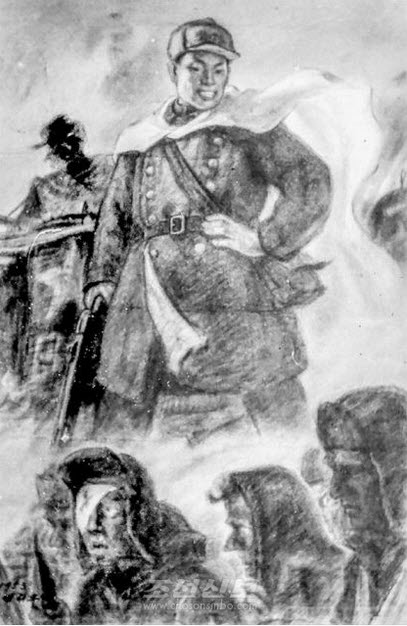

조선신보가 소개한 리서우의 연필화는 한 노병의 전쟁 기억을 다룬 듯 보이지만, 실상은 개인적 체험의 예술이 아니라 체제 선전의 매개체로 철저히 재구성된 ‘시각 선전물’이다.

“기어이 복수하리라” “복수의 기록”과 같은 제목에서 드러나듯, 작품의 중심 주제는 인간의 비극이나 평화에 대한 성찰이 아니라 ‘복수’와 ‘증오’의 미학이다.

이는 예술의 인도적 사명을 정면으로 거스르는 군국주의적 감정선이며, 조선노동당이 여전히 과거 전쟁의 상처를 ‘정당한 분노’로 포장해 체제 결속의 자산으로 삼고 있음을 보여준다.

기사는 “주체미술 발전사에서 당당한 자리를 차지하고 있다”고 강조하지만, 그것은 곧 창작의 자유가 철저히 억압된 상태를 자인하는 문장이다.

리서우의 연필화가 ‘미제의 코대를 꺾은 승리의 비결’을 보여준다고 하는 대목은, 북한 미술이 개인의 예술적 표현이 아니라 체제 이념을 시각적으로 반복 주입하는 ‘교본’으로 기능한다는 점을 상징한다.

연필화가 지닌 사실적 표현력은 인간의 고통을 드러내는 도구가 될 수도 있었지만, 북한의 미술 교육 체계 속에서는 오직 ‘영웅 병사’와 ‘패망한 적’의 대비를 극대화하는 정치적 도식으로만 사용된다.

기사는 리서우를 “병사화가로 이름을 날린 인민의 화가”로 미화하지만, 그의 예술적 성장 배경이나 작품의 보존 과정에 대한 구체적 언급은 없다. 오히려 “김일성 주석님의 즉시적인 반공격 명령을 높이 받들고”라는 문장은, 작가의 예술적 자율성보다 ‘수령의 명령’을 먼저 내세우는 북한식 영웅서사의 전형이다.

개인의 창작 동기조차 정치적 충성의 틀 안에서 해석해야 하는 구조, 그것이 바로 북한 예술의 ‘비극적 숙명’이다.

리서우가 본 “아이의 자지러진 울음소리”와 “숨진 부모를 부둥켜안은 광경”은 전쟁의 참혹함을 말해주는 인간적 장면일 수 있었다. 그러나 조선신보는 이를 ‘복수의 맹세’로 변환하여 인간의 고통을 체제 충성의 서사로 변질시켰다.

예술이 인간의 상처를 치유하는 대신, 증오를 재생산하는 선동의 수단으로 쓰인 것이다. 이런 ‘비인간화된 기억의 재현’은 결국 평화를 지향하기보다 또 다른 폭력의 정당화를 낳는다.

조선신보는 연필화를 통해 “세계 최강을 자랑하는 미제의 코대를 꺾어놓은 승리의 비결”을 찾을 수 있다고 주장하지만, 이 서사는 이미 현실과 모순된다. 북한 주민의 삶은 전쟁 이후 70여 년 동안 경제난과 인권 침해 속에 고통받고 있으며, ‘승리의 비결’은 오히려 체제의 고립과 빈곤을 낳았다.

연필화 속 웃는 병사와 대비되는 것은 현실의 피폐한 주민들의 얼굴이다. 결국 이 연필화들이 보여주는 것은 예술적 승리가 아니라, 역사적 왜곡과 정치적 망각의 그림자일 뿐이다.

리서우의 연필화는 전쟁의 기억을 예술로 승화시킬 수 있는 가능성을 지니고 있었지만, 북한 정권의 이념적 통제 아래 그 가능성은 ‘전쟁 선전화’로 갇혔다. 진정한 예술은 복수의 서사가 아니라 인간의 존엄을 회복시키는 언어여야 한다.

오늘날 북한이 진정으로 ‘전쟁의 포화 속에서 그린 연필화’를 기억해야 하는 이유는, 그 속의 증오가 아니라 그 증오가 낳은 고통을 반성하기 위해서다.

강·동·현 <취재기자>