|

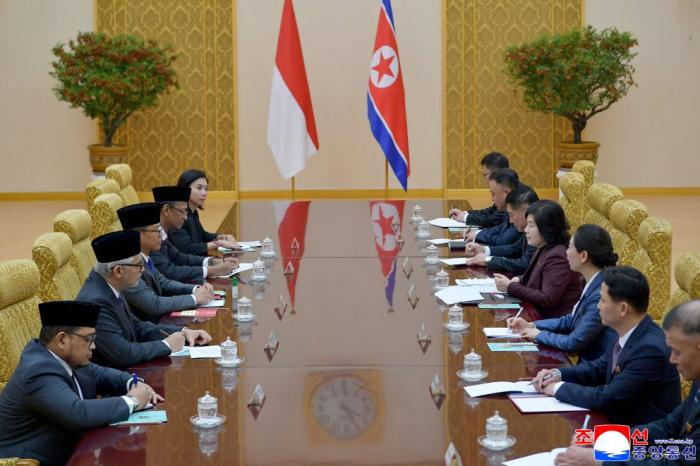

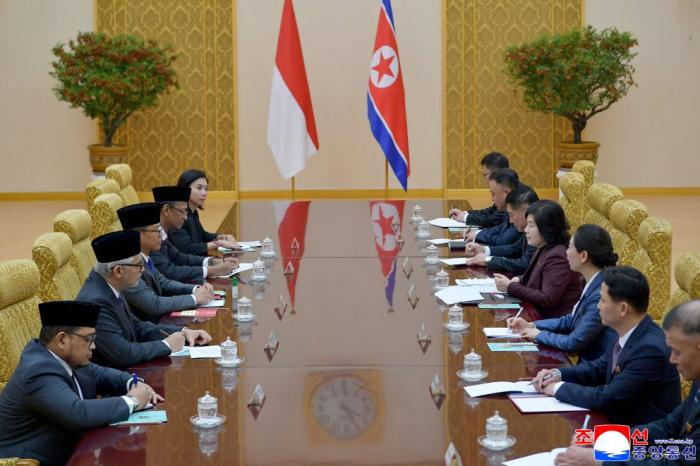

| 인터넷 캡쳐 - 조선중앙통신 109 |

북한 외무상 최선희와 인도네시아 외무상 쑤기오노의 회담은 표면적으로 “전통적 친선협조관계 강화”를 강조했지만, 실질적으로는 북한이 국제적 고립 속에서 ‘정상국가 이미지’를 복원하기 위한 외교적 연출에 불과했다.

최근 북한은 중국, 러시아, 라오스, 베트남 등 공산권 또는 비민주적 정권과의 ‘연대 이벤트’를 잇따라 벌이며, “제재를 뚫은 외교 복귀”를 과시하려 하고 있다. 그러나 그 실질은 상징적 사진과 문안 수준의 협약에 그치며, 국제 제재 체제나 외화난, 식량난 해소에는 아무런 실질적 도움이 되지 못한다.

회담 직후 체결된 ‘쌍무협상제도 수립에 관한 양해문’은 이름만 그럴듯할 뿐, 구체적 협력 내용이나 경제적 교류 계획이 전혀 제시되지 않았다. 이는 북한이 “제도적 틀”이라는 외피를 씌워 외교적 관계를 과장하는 상투적 수법이다.

실제 인도네시아는 국제사회에서 북한 제재 이행에 협조하고 있으며, 교역 규모도 극히 미미하다. 이번 회담은 “실질 협력”이 아닌 “상징적 지지 확보”를 위한 정치적 행위에 가깝다.

북한은 이번 인도네시아 방문을 비동맹 외교 재활성화의 시그널로 포장하고 있다. 그러나 인도네시아의 외교정책은 이미 다극화된 국제질서 속에서 균형 외교를 지향하고 있으며, 북한의 기대와는 다르다.

인도네시아가 북한과의 회담을 수용한 것은 주로 형식적 외교 관례의 연장이지, 북한 체제에 대한 신뢰나 지지의 표현이 아니다. 북한이 여전히 20세기식 ‘비동맹 연대’의 언어로 외교를 해석하고 있는 것은, 국제적 현실감각의 부재를 보여준다.

이번 회담은 김정은 정권이 “우리도 외교 파트너가 있다”는 사실을 대내적으로 선전하기 위한 용도이기도 하다. 특히 노동당 창건 80주년 행사와 맞물려 진행된 점은, 외교 회담조차 체제선전용 이벤트로 활용되고 있음을 보여준다.

조선중앙통신의 보도는 철저히 내부결속용이며, 주민들에게 “세계가 우리를 인정한다”는 허상을 주입하기 위한 목적이 뚜렷하다.

북한의 이번 회담은 외교적 성과라기보다, 체제 선전용 무대극의 한 장면으로 평가된다. 국제 제재 해제나 외교 복원의 진정한 출구는 ‘핵개발 포기’와 ‘인권 개선’이라는 근본적 변화에 달려 있다. 그러나 북한은 여전히 형식적 회담과 상징적 협약에 매달리며, 고립을 자초하고 있다.

결국 이번 인도네시아 외무장 회담은 “외교의 부활”이 아니라, 고립의 재확인이었다.

김·성·일 <취재기자>