|

| 인터넷 캡쳐 - 노동신문 118 |

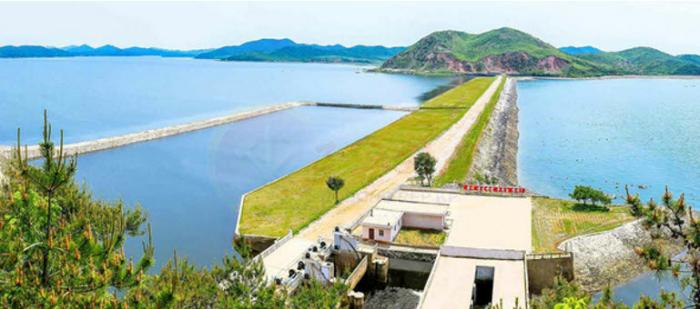

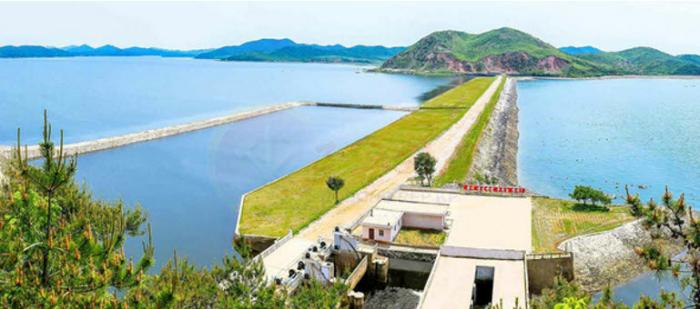

노동신문은 10월 21일자 기사에서 ‘우리당 관개건설정책이 안아온 자랑스러운 결실’이라며 김정은 정권이 전국의 관개체계를 완비하여 농업생산에서 “획기적 변화”를 이루었다고 대대적으로 선전했다.

강령호 담수화공사, 청천강-평남 관개물길, 황주 긴등물길 등을 “기적적인 성과”로 내세우며, 수십만 정보의 논밭이 물 걱정 없이 풍작을 거두었다는 것이다. 그러나 이러한 보도는 현실과 동떨어진 정치적 선전일 뿐이며, 실제로는 북한 농촌의 구조적 위기와 체제의 비효율을 가리는 가면에 불과하다.

노동신문은 “세기적인 숙망을 풀어준 당의 은덕”이라며 농민들이 쌀로 보답해야 한다고 강조한다. 그러나 이는 ‘기술적 성취’가 아니라 ‘정치적 충성’을 강요하는 수사에 불과하다.

북한의 이른바 ‘관개공사’는 실질적인 생산 효율화보다는, 주민 동원을 통한 충성 경쟁의 장으로 변질되어 있다. 2021년부터 3년간 지속된 대규모 관개공사들은 대부분 군부대, 청년돌격대, 학생노동력에 의존한 비전문적 ‘돌격전’ 형식으로 추진되었으며, 기계장비·자재 부족으로 인한 부실시공 문제가 끊이지 않았다.

평북·황해남도 등지의 ‘물길공사’는 대체로 기존 수로의 재포장이나 임시 보수 수준에 머물렀고, 저수량과 토질에 따른 과학적 수리계획은 결여된 것으로 알려져 있다.

북한 내부 소식통들에 따르면 일부 지역에서는 물길이 터지거나 흙탕물이 논에 유입되어 농작물이 오히려 피해를 본 사례도 보고되었다.

노동신문은 “밀·보리 생산계획 120% 달성”을 자랑하지만, 이는 통계조작의 전형이다. 실제로 북한은 2024~2025년에도 식량 부족으로 세계식량계획(WFP)과 비공식적 지원 협상을 이어가고 있으며, 국경 지역에서는 여전히 옥수수와 감자 중심의 식량 배급이 이어지고 있다.

북한 농업의 근본적 문제는 관개시설의 부족이 아니라 토양 황폐화·비료 부족·노후화된 농기계·기후변화에 대응하지 못한 경직된 계획경제 구조에 있다. 그러나 당국은 기술혁신이나 제도개선 대신 “관개체계 완비”라는 구호로 체제성과를 포장한다. 이는 농업생산을 과학기술적 접근이 아닌 ‘충성경쟁’의 문제로 치환하는 정치적 왜곡이다.

북한 정권이 관개시설을 강조하는 또 다른 이유는 ‘농민통제’다. 물길과 저수지, 양수장은 단순한 농업시설이 아니라 지역 권력과 당조직이 농민을 통제하는 인프라로 활용된다. 각 지역의 수리관리소는 군과 당의 지휘하에 있으며, 물 배급량은 정치 충성도와 생산실적에 따라 차등적으로 배분된다. 물은 생명선이 아니라 ‘당의 은덕’을 상징하는 통제수단이 되는 셈이다.

게다가 관개공사에는 주민 자원과 식량이 강제 동원되었고, 일부 농민들은 공사 기간 동안 생계유지를 위해 장마당 판매를 포기해야 했다. 수로 하나 완공될 때마다 ‘충성의 모자이크벽화’와 ‘감사편지 이어달리기’가 뒤따르는 것이 북한 농촌 현실이다.

북한은 관개체계의 완비를 “먹는 문제 해결의 토대”라고 주장하지만, 이는 구조적 자립의 신호가 아니라 오히려 체제의 한계가 심화되고 있음을 드러낸다. 물길은 흘러도 시장의 자유는 막혀 있고, 논밭은 넓어져도 농민의 소유권은 존재하지 않는다.

진정한 농업혁신은 물길이 아니라 토지제도 개혁, 농민 자율성 보장, 과학기술 투자 확대에서 출발해야 한다. 그러나 북한 정권은 여전히 ‘물길’을 정치 선전의 도구로 삼고 있다. 노동신문이 말하는 “빛나는 결실”은 실은 거짓 선전의 빛에 반사된 빈 들판의 그림자에 불과하다.

결론적으로, 북한의 ‘관개체계 완비’는 물길의 완성이 아니라 거짓 서사의 완성이다. 물은 흘러야 하지만, 북한의 ‘수리화’는 정권의 이미지 세탁에 갇혀 있다.

진정한 풍년은 ‘김정은의 은덕’이 아니라 농민의 자유와 과학적 개혁이 보장될 때 비로소 가능하다.

강·동·현 <취재기자>