|

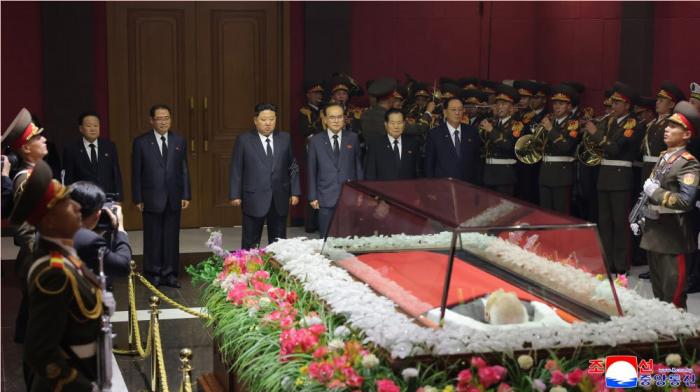

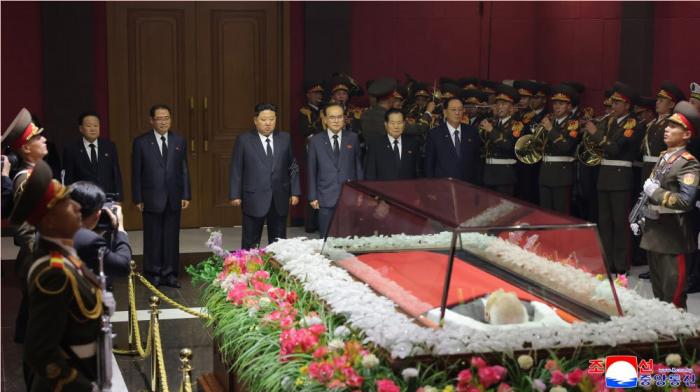

| 인터넷 캡쳐 - 조선중앙통신 132 |

조선중앙통신은 김정은이 새벽 1시에 고(故) 김영남의 영구를 찾았다고 보도했다. 평양의 한밤, 카메라 앞에 연출된 이 ‘깊은 애도’는 개인적 정서라기보다 정치적 상징에 가깝다.

김영남은 97세의 고령으로 사망한 ‘혁명 1세대’ 인물로, 북한이 여전히 과거 세대의 공로와 충성을 정치적 자산으로 소비하고 있음을 보여준다. 김정은의 조문은 단순한 애도가 아니라, 자신이 그 유산의 정통 후계자임을 강조하는 ‘충성의 의식극’이다.

김영남은 북한 외교의 대표적 관료였다. 그는 김일성 시대의 이념 교육, 김정일 시대의 체제 방어, 김정은 시대의 상징적 존재로서 ‘정치적 생명 연장’을 수행했다.

1980~1990년대 그는 외무상, 1998년 이후에는 최고인민회의 상임위원장으로 활동했지만, 실질적인 정책 결정권은 없었다. 국제무대에서의 그의 역할은 ‘체제의 정당성’을 알리는 의례적 존재에 머물렀다.

북한 내부에서는 그를 ‘원로 혁명가’로 칭송했지만, 실제로는 정치적 변화나 개혁을 견인한 흔적이 거의 없다. 김영남의 생애는 ‘충성의 생애’로 미화되었지만, 이는 곧 북한 정치의 정체(停滯)를 상징한다.

김정은 정권은 최근 군, 외교, 경제 각 분야에서 ‘충성 경쟁’을 강화하고 있다. 김영남의 사망 보도와 조문 장면은 그 연장선에 있다. 김정은이 새벽 시간대에 조문했다는 연출은 ‘수령의 인간적 면모’를 강조하려는 선전 수사이지만, 동시에 체제 내부의 불안 심리를 드러낸다.

권력 기반이 취약한 지도자는 과거의 상징에 의존한다. 김영남은 이미 은퇴 상태였음에도, ‘김정은이 조문할 만한 마지막 세대’로 이용된 것이다. 이는 곧, 혁명 세대의 단절과 신세대 간부들의 정치적 공백을 반영한다.

김영남의 사망은 북한 권력 구조에서 ‘혁명 원로 세대’의 실질적 종언을 의미한다. 이제 김정은 체제는 완전히 3세대 단독 체제로 전환되었다. 그러나 그 내부는 여전히 세대교체가 아닌 충성의 세습 구조에 머물러 있다.

북한에서 ‘혁명 1세대’의 죽음은 단순한 인물의 사망이 아니라, 체제의 역사적 기억을 독점한 상징의 소멸이다. 그 빈자리를 새로운 정치 비전이 아닌, 김정은 개인숭배가 대신하고 있다.

북한은 김영남의 부고를 ‘국가적 영생’의 언어로 장식했다. “국가의 원로로 영생할 것”이라는 문장은 현실의 죽음을 인정하지 않는 전체주의적 미학을 반영한다. 그러나 이런 ‘영생의 언어’는 체제의 노쇠함을 가릴 수 없다.

김영남의 죽음은 한 세대의 끝이 아니라, 새로운 세대 부재의 증거이며, 김정은 체제가 스스로를 유지하기 위해 과거의 유령들을 계속 불러내는 장면이다. ‘조문’은 애도가 아니라 체제의 자기 위로였다.

김·도·윤 <취재기자>