“희망은 젊음의 신이다.” 독일계 미국인 학자 에우겐 로젠슈톡-휘씨는 이렇게 썼다.

어른들에게 전적으로 의존하는 아이들은 행동의 여지가 거의 없고 “최선의 것을 희망할 수밖에 없다.” 그러나 인간은 영원히 희망만으로 살 수는 없다. 희망이 사랑으로 전환될 때, 아이는 책임 있는 성인으로 들어선다. 한 남자나 여자를 향한 사랑, 원치 않았던 사명에의 헌신, 혹은 생애를 규정하는 어떤 대의를 위한 봉헌.

사랑에 고무된 젊은이는 옛 관습과 습관의 껍질을 깨뜨리며, 자기 자신의 것만이 아니라 때로는 자기 부족(tribe)의 관습까지도 넘어선다. 그러나 ‘전문적 열광가’도 완전한 인간은 아니다. “영원한 이상주의자는 … 영감이 현실이 되는 것을 막으려 한다.”

신혼의 열기가 식은 뒤에는 열정이 응고되어야 하며, 끓어오르던 영감은 서서히 잦아들어야 한다. 결실을 맺기 위해서는, 들뜬 순간에 뿌려진 씨앗이 신앙으로 인내롭게 경작되어야 한다. 성령이 마리아의 태중에서 성자께서 육신을 취하시도록 강림하셨듯, 영감도 ‘성육신’을 통해 확증된다.

희망, 사랑, 믿음.. 이 세 가지 신학적 덕목(三대 신덕)은, 비록 바오로 사도의 순서와는 다르지만, 선한 삶의 삼분 구조를 이룬다. 유년기, 청년기, 성숙기. 이 중 어느 단계도 건너뛸 수 없다.

어떤 압도적인 사랑이 내 어린 시절의 번데기를 깨뜨리지 않는다면, 나는 유년의 수동적 희망을 결코 넘어설 수 없다. 또한 최초의 영감을 기억하지 못한다면, 나는 느리고 때로는 감지조차 어려운 성장과 발아의 긴 시기를 끝까지 견뎌낼 수 없을 것이다.

로젠슈톡의 삶의 단계에 대한 개요는, 이른바 ‘세대 간 단절’이 거의 피할 수 없는 것임을 보여준다. 아이들은 반드시 자라야 하지만, 단순히 부모를 복제한다면 완전한 인간이 될 수 없다. 그들은 아버지와 어머니를 떠나 아내나 남편, 혹은 사명이나 대의에 사랑으로 결합해야 한다. 과거와의 단절만이 미래로 들어서는 유일한 길이다.

그렇다면 어떻게 아버지들의 마음을 아들들에게, 아들들의 마음을 아버지들에게 돌릴 수 있을까? 무엇이 젊은이(특히 남성)로 하여금 혁명적 허무주의의 광란 속에서 과거를 부정하지 않게 하는가?

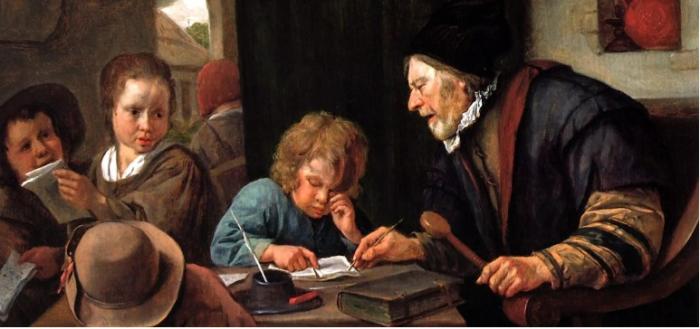

로젠슈톡은 교육에 관한 기념비적 수필 「인간은 가르쳐야 한다(Man Must Teach)」에서, 교실이 시간을 조화시킴으로써 세대를 조화시킨다고 주장한다. 교실이 반드시 제도적 기관 안에 있어야 하는 것은 아니다. 식탁, 주말 낚시, 전례, 혹은 커피 한 잔을 곁들인 대화도 교실이 될 수 있다. 형태가 어떻든, 교실은 교사와 학생이 ‘같은 시간과 장소’에서 만나는 자리다.

하지만 겉보기에 그들은 ‘동시대인’으로 만나는 것이 아니라 ‘상이한 시대의 사람들’로 만난다. 교사는 언제나 ‘연장자’이며, 그것이 나이나 연륜이 아니라 다루는 주제에 대한 깊이일 수도 있다. 학생은 언제나 ‘젊은이’다. 미지의 세계로 들어가는 순수한 영혼이기 때문이다.

이 ‘상이한 시대의 사람들’이 공통의 현재를 만들어내려면, “서로가 서로 다른 시대에 속해 있음을 인정하고, 그 연속성 속에 자신들이 있음을 시인해야 한다.” 그리고 교실이 그 마법을 발휘하려면, 그것은 믿음·희망·사랑으로 가득 차 있어야 한다.

학생은 교사의 지혜를 신뢰하고, 자신의 아직 형태 없는 영혼을 그의 조각칼에 맡겨야 한다. ‘연로한’ 교사는 자신에게 여전히 열려 있는 가능성과 유연성을 포기해야 한다. 그는 자기희생적 사랑 안에서 자신을 굳게 세우고, 젊음의 놀이를 단념하며, 진리를 향한 생사(生死)의 싸움의 맛을 제자들에게 나누어 준다. 학생의 믿음과 교사의 사랑이 서로 섞여, 교실을 살아 있게 하는 공동의 희망의 영(spirit of hope)을 낳는다.

교사는 이러한 자기 부정의 대가로 죽음을 넘어선다. 그가 살아보지 못할 미래 위에 자신의 인장을 새김으로써 말이다. 교사는 ‘미래를 향해 나아가게 하는 힘’에, 학생은 ‘과거를 되돌아보려는 힘’에 이끌린다. 교사는 미래로 더듬이를 내밀고, 학생은 과거로 더듬이를 내민다. 이 두 힘이 사랑과 믿음 안에서 만날 때, 노인과 젊은이가 함께 거하는 ‘시간의 몸’이 형성된다.

이 본질적 소명을 성취하려면, 교실은 섬세한 균형 위에 세워져야 한다. 그러나 여러 세대 동안 그 균형은 무너져 왔다. 교사와 부모는 젊은이와 ‘친구처럼’ 지내며 마치 동시대인인 양 굴고, ‘늙음’의 짐을 기꺼이 짊어지려 하지 않는다. 그들 또한 젊은이와 똑같은 새로움의 욕망에 휘둘린다. 많은 이들은 자신이 대표해야 할 과거에 대한 확신을 잃었거나, 애초에 그 유산을 받을 기회를 얻지 못했다.

교사의 과거에 닻을 내리지 못한 채, 교사의 사랑의 인도 없이 성장하는 젊은이들은 노인을 향한 믿음을 잃는다. 그 결과 메마른 교실은 희망을 잃은 채 황폐해진다. 이러한 조건 아래서, 젊음의 폭발적 영감은 순수한 파괴로 전락하고, 우리는 ‘유산을 상실한 세대’의 젊은이들—자신의 무주(無主) 상태를 억압으로 오해하는 이들—과 마주하게 된다.

우리의 희망은 성령 안에 있다. 성령만이 이 신학적 덕목들을 다시 소생시켜, 세월의 상처를 싸매는 교실을 세우실 수 있다.

* 리베르타임즈에서는 '미국 가톨릭 지성(First Things)'의 소식을 오피니언란에 연재합니다. 한국 가톨릭 교회의 변화와 북한 동포를 위해 기도하는 교회가 되기를 소망합니다. - 편집위원실 -

“희망은 젊음의 신이다.” 독일계 미국인 학자 에우겐 로젠슈톡-휘씨는 이렇게 썼다.어른들에게 전적으로 의존하는 아이들은 행동의 여지가 거의 없고 “최선의 것을 희망할 수밖에 없다.” 그러나 인간은 영원히 희망만으로 살 수는 없다. 희망이 사랑으로 전환될 때, 아이는 책임 있는 성인으로 들어선다. 한 남자나 여자를 향한 사랑, 원치 않았던 사명에의 헌신, 혹은 생애를 규정하는 어떤 대의를 위한 봉헌.사랑에 고무된 젊은이는 옛 관습과 습관의 껍질을 깨뜨리며, 자기 자신의 것만이 아니라 때로는 자기 부족(tribe)의 관습까지도 넘어선다. 그러나 ‘전문적 열광가’도 완전한 인간은 아니다. “영원한 이상주의자는 … 영감이 현실이 되는 것을 막으려 한다.”신혼의 열기가 식은 뒤에는 열정이 응고되어야 하며, 끓어오르던 영감은 서서히 잦아들어야 한다. 결실을 맺기 위해서는, 들뜬 순간에 뿌려진 씨앗이 신앙으로 인내롭게 경작되어야 한다. 성령이 마리아의 태중에서 성자께서 육신을 취하시도록 강림하셨듯, 영감도 ‘성육신’을 통해 확증된다.희망, 사랑, 믿음.. 이 세 가지 신학적 덕목(三대 신덕)은, 비록 바오로 사도의 순서와는 다르지만, 선한 삶의 삼분 구조를 이룬다. 유년기, 청년기, 성숙기. 이 중 어느 단계도 건너뛸 수 없다.어떤 압도적인 사랑이 내 어린 시절의 번데기를 깨뜨리지 않는다면, 나는 유년의 수동적 희망을 결코 넘어설 수 없다. 또한 최초의 영감을 기억하지 못한다면, 나는 느리고 때로는 감지조차 어려운 성장과 발아의 긴 시기를 끝까지 견뎌낼 수 없을 것이다.로젠슈톡의 삶의 단계에 대한 개요는, 이른바 ‘세대 간 단절’이 거의 피할 수 없는 것임을 보여준다. 아이들은 반드시 자라야 하지만, 단순히 부모를 복제한다면 완전한 인간이 될 수 없다. 그들은 아버지와 어머니를 떠나 아내나 남편, 혹은 사명이나 대의에 사랑으로 결합해야 한다. 과거와의 단절만이 미래로 들어서는 유일한 길이다.그렇다면 어떻게 아버지들의 마음을 아들들에게, 아들들의 마음을 아버지들에게 돌릴 수 있을까? 무엇이 젊은이(특히 남성)로 하여금 혁명적 허무주의의 광란 속에서 과거를 부정하지 않게 하는가?로젠슈톡은 교육에 관한 기념비적 수필 「인간은 가르쳐야 한다(Man Must Teach)」에서, 교실이 시간을 조화시킴으로써 세대를 조화시킨다고 주장한다. 교실이 반드시 제도적 기관 안에 있어야 하는 것은 아니다. 식탁, 주말 낚시, 전례, 혹은 커피 한 잔을 곁들인 대화도 교실이 될 수 있다. 형태가 어떻든, 교실은 교사와 학생이 ‘같은 시간과 장소’에서 만나는 자리다.하지만 겉보기에 그들은 ‘동시대인’으로 만나는 것이 아니라 ‘상이한 시대의 사람들’로 만난다. 교사는 언제나 ‘연장자’이며, 그것이 나이나 연륜이 아니라 다루는 주제에 대한 깊이일 수도 있다. 학생은 언제나 ‘젊은이’다. 미지의 세계로 들어가는 순수한 영혼이기 때문이다.이 ‘상이한 시대의 사람들’이 공통의 현재를 만들어내려면, “서로가 서로 다른 시대에 속해 있음을 인정하고, 그 연속성 속에 자신들이 있음을 시인해야 한다.” 그리고 교실이 그 마법을 발휘하려면, 그것은 믿음·희망·사랑으로 가득 차 있어야 한다.학생은 교사의 지혜를 신뢰하고, 자신의 아직 형태 없는 영혼을 그의 조각칼에 맡겨야 한다. ‘연로한’ 교사는 자신에게 여전히 열려 있는 가능성과 유연성을 포기해야 한다. 그는 자기희생적 사랑 안에서 자신을 굳게 세우고, 젊음의 놀이를 단념하며, 진리를 향한 생사(生死)의 싸움의 맛을 제자들에게 나누어 준다. 학생의 믿음과 교사의 사랑이 서로 섞여, 교실을 살아 있게 하는 공동의 희망의 영(spirit of hope)을 낳는다.교사는 이러한 자기 부정의 대가로 죽음을 넘어선다. 그가 살아보지 못할 미래 위에 자신의 인장을 새김으로써 말이다. 교사는 ‘미래를 향해 나아가게 하는 힘’에, 학생은 ‘과거를 되돌아보려는 힘’에 이끌린다. 교사는 미래로 더듬이를 내밀고, 학생은 과거로 더듬이를 내민다. 이 두 힘이 사랑과 믿음 안에서 만날 때, 노인과 젊은이가 함께 거하는 ‘시간의 몸’이 형성된다.이 본질적 소명을 성취하려면, 교실은 섬세한 균형 위에 세워져야 한다. 그러나 여러 세대 동안 그 균형은 무너져 왔다. 교사와 부모는 젊은이와 ‘친구처럼’ 지내며 마치 동시대인인 양 굴고, ‘늙음’의 짐을 기꺼이 짊어지려 하지 않는다. 그들 또한 젊은이와 똑같은 새로움의 욕망에 휘둘린다. 많은 이들은 자신이 대표해야 할 과거에 대한 확신을 잃었거나, 애초에 그 유산을 받을 기회를 얻지 못했다.교사의 과거에 닻을 내리지 못한 채, 교사의 사랑의 인도 없이 성장하는 젊은이들은 노인을 향한 믿음을 잃는다. 그 결과 메마른 교실은 희망을 잃은 채 황폐해진다. 이러한 조건 아래서, 젊음의 폭발적 영감은 순수한 파괴로 전락하고, 우리는 ‘유산을 상실한 세대’의 젊은이들—자신의 무주(無主) 상태를 억압으로 오해하는 이들—과 마주하게 된다.우리의 희망은 성령 안에 있다. 성령만이 이 신학적 덕목들을 다시 소생시켜, 세월의 상처를 싸매는 교실을 세우실 수 있다.* 리베르타임즈에서는 '미국 가톨릭 지성(First Things)'의 소식을 오피니언란에 연재합니다. 한국 가톨릭 교회의 변화와 북한 동포를 위해 기도하는 교회가 되기를 소망합니다. - 편집위원실 -

“희망은 젊음의 신이다.” 독일계 미국인 학자 에우겐 로젠슈톡-휘씨는 이렇게 썼다.어른들에게 전적으로 의존하는 아이들은 행동의 여지가 거의 없고 “최선의 것을 희망할 수밖에 없다.” 그러나 인간은 영원히 희망만으로 살 수는 없다. 희망이 사랑으로 전환될 때, 아이는 책임 있는 성인으로 들어선다. 한 남자나 여자를 향한 사랑, 원치 않았던 사명에의 헌신, 혹은 생애를 규정하는 어떤 대의를 위한 봉헌.사랑에 고무된 젊은이는 옛 관습과 습관의 껍질을 깨뜨리며, 자기 자신의 것만이 아니라 때로는 자기 부족(tribe)의 관습까지도 넘어선다. 그러나 ‘전문적 열광가’도 완전한 인간은 아니다. “영원한 이상주의자는 … 영감이 현실이 되는 것을 막으려 한다.”신혼의 열기가 식은 뒤에는 열정이 응고되어야 하며, 끓어오르던 영감은 서서히 잦아들어야 한다. 결실을 맺기 위해서는, 들뜬 순간에 뿌려진 씨앗이 신앙으로 인내롭게 경작되어야 한다. 성령이 마리아의 태중에서 성자께서 육신을 취하시도록 강림하셨듯, 영감도 ‘성육신’을 통해 확증된다.희망, 사랑, 믿음.. 이 세 가지 신학적 덕목(三대 신덕)은, 비록 바오로 사도의 순서와는 다르지만, 선한 삶의 삼분 구조를 이룬다. 유년기, 청년기, 성숙기. 이 중 어느 단계도 건너뛸 수 없다.어떤 압도적인 사랑이 내 어린 시절의 번데기를 깨뜨리지 않는다면, 나는 유년의 수동적 희망을 결코 넘어설 수 없다. 또한 최초의 영감을 기억하지 못한다면, 나는 느리고 때로는 감지조차 어려운 성장과 발아의 긴 시기를 끝까지 견뎌낼 수 없을 것이다.로젠슈톡의 삶의 단계에 대한 개요는, 이른바 ‘세대 간 단절’이 거의 피할 수 없는 것임을 보여준다. 아이들은 반드시 자라야 하지만, 단순히 부모를 복제한다면 완전한 인간이 될 수 없다. 그들은 아버지와 어머니를 떠나 아내나 남편, 혹은 사명이나 대의에 사랑으로 결합해야 한다. 과거와의 단절만이 미래로 들어서는 유일한 길이다.그렇다면 어떻게 아버지들의 마음을 아들들에게, 아들들의 마음을 아버지들에게 돌릴 수 있을까? 무엇이 젊은이(특히 남성)로 하여금 혁명적 허무주의의 광란 속에서 과거를 부정하지 않게 하는가?로젠슈톡은 교육에 관한 기념비적 수필 「인간은 가르쳐야 한다(Man Must Teach)」에서, 교실이 시간을 조화시킴으로써 세대를 조화시킨다고 주장한다. 교실이 반드시 제도적 기관 안에 있어야 하는 것은 아니다. 식탁, 주말 낚시, 전례, 혹은 커피 한 잔을 곁들인 대화도 교실이 될 수 있다. 형태가 어떻든, 교실은 교사와 학생이 ‘같은 시간과 장소’에서 만나는 자리다.하지만 겉보기에 그들은 ‘동시대인’으로 만나는 것이 아니라 ‘상이한 시대의 사람들’로 만난다. 교사는 언제나 ‘연장자’이며, 그것이 나이나 연륜이 아니라 다루는 주제에 대한 깊이일 수도 있다. 학생은 언제나 ‘젊은이’다. 미지의 세계로 들어가는 순수한 영혼이기 때문이다.이 ‘상이한 시대의 사람들’이 공통의 현재를 만들어내려면, “서로가 서로 다른 시대에 속해 있음을 인정하고, 그 연속성 속에 자신들이 있음을 시인해야 한다.” 그리고 교실이 그 마법을 발휘하려면, 그것은 믿음·희망·사랑으로 가득 차 있어야 한다.학생은 교사의 지혜를 신뢰하고, 자신의 아직 형태 없는 영혼을 그의 조각칼에 맡겨야 한다. ‘연로한’ 교사는 자신에게 여전히 열려 있는 가능성과 유연성을 포기해야 한다. 그는 자기희생적 사랑 안에서 자신을 굳게 세우고, 젊음의 놀이를 단념하며, 진리를 향한 생사(生死)의 싸움의 맛을 제자들에게 나누어 준다. 학생의 믿음과 교사의 사랑이 서로 섞여, 교실을 살아 있게 하는 공동의 희망의 영(spirit of hope)을 낳는다.교사는 이러한 자기 부정의 대가로 죽음을 넘어선다. 그가 살아보지 못할 미래 위에 자신의 인장을 새김으로써 말이다. 교사는 ‘미래를 향해 나아가게 하는 힘’에, 학생은 ‘과거를 되돌아보려는 힘’에 이끌린다. 교사는 미래로 더듬이를 내밀고, 학생은 과거로 더듬이를 내민다. 이 두 힘이 사랑과 믿음 안에서 만날 때, 노인과 젊은이가 함께 거하는 ‘시간의 몸’이 형성된다.이 본질적 소명을 성취하려면, 교실은 섬세한 균형 위에 세워져야 한다. 그러나 여러 세대 동안 그 균형은 무너져 왔다. 교사와 부모는 젊은이와 ‘친구처럼’ 지내며 마치 동시대인인 양 굴고, ‘늙음’의 짐을 기꺼이 짊어지려 하지 않는다. 그들 또한 젊은이와 똑같은 새로움의 욕망에 휘둘린다. 많은 이들은 자신이 대표해야 할 과거에 대한 확신을 잃었거나, 애초에 그 유산을 받을 기회를 얻지 못했다.교사의 과거에 닻을 내리지 못한 채, 교사의 사랑의 인도 없이 성장하는 젊은이들은 노인을 향한 믿음을 잃는다. 그 결과 메마른 교실은 희망을 잃은 채 황폐해진다. 이러한 조건 아래서, 젊음의 폭발적 영감은 순수한 파괴로 전락하고, 우리는 ‘유산을 상실한 세대’의 젊은이들—자신의 무주(無主) 상태를 억압으로 오해하는 이들—과 마주하게 된다.우리의 희망은 성령 안에 있다. 성령만이 이 신학적 덕목들을 다시 소생시켜, 세월의 상처를 싸매는 교실을 세우실 수 있다.* 리베르타임즈에서는 '미국 가톨릭 지성(First Things)'의 소식을 오피니언란에 연재합니다. 한국 가톨릭 교회의 변화와 북한 동포를 위해 기도하는 교회가 되기를 소망합니다. - 편집위원실 -